*Eduardo Góes Neves

Aos olhos da arqueologia, Santarém pode ser considerada a povoação organizada mais antiga do Brasil. Na confluência dos rios Tapajós e Amazonas, encontram-se o passado remoto e os dilemas atuais da grande floresta.

A ideia de arqueologia na Amazônia costuma evocar a imagem de cientistas acampados na selva, isolados do mundo, por semanas sem contato com o mundo exterior.

Muitos sítios históricos, no entanto, estão soterrados sob as esparsas cidades da região. E há um caso peculiar, em que tudo o que os cientistas precisam fazer é sair de seus departamentos e, literalmente, pisar no solo forrado de fragmentos cerâmicos de povos ancestrais: o campus da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), em Santarém. Ao lado de outros colegas e de seus alunos, o casal de arqueólogos Claide de Paula Moraes e Anne Rapp Py- Daniel caminha, todos os dias, por vestígios de centenas de anos no caminho que vai do estacionamento do campus ao Laboratório de Arqueologia.

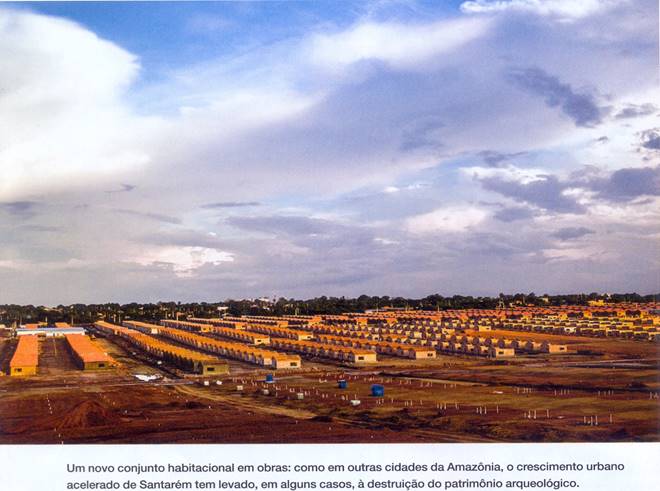

Santarém não é a única cidade brasileira que cresceu em cima de sítios pré-colornbianos. Florianópolis, em Santa Catarina, tem um verdadeiro tesouro de sambaquis (antigos depósitos de conchas e restos de utensílios humanos) espalhados pela ilha. A área urbana de Manaus apresenta mais de 40 sítios registrados por Carlos Augusto da Silva, da Universidade Federal do Amazonas – alguns deles, no bairro do Japiim, ficam em um pátio em que, todos os dias, ônibus fazem manobras sobre fragmentos de urnas funerárias com mais de mil anos. A diferença, no caso de Santarém, é que há ali sinais claros de ocupação humana contínua desde muito, muito tempo antes do descobrimento do Brasil. “Em plena área urbana de Santarém estão os indícios do que talvez tenha sido o maior aglomerado de pessoas vivendo na Amazônia no período pré-colonial”, comenta Claide Moraes.

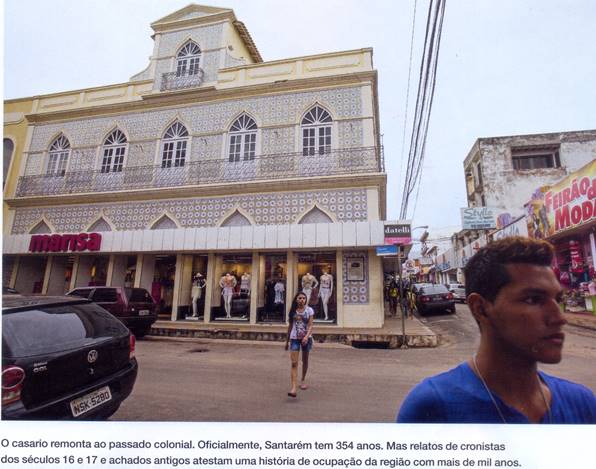

Na história das Américas, é comum que cidades tenham, por assim dizer, data de nascimento. São Paulo, por exemplo, nasceu; oficialmente, em 25 de janeiro de 1554. A vila colonial mais antiga do país é São Vicente, fundada por Martin Afonso de Sousa, em 22 de janeiro de 1532. Contudo, em outras partes do continente, cidades já eram espaços sociais importantes antes dos europeus chegarem. Tenochtitlán, a capital dos astecas, localizada onde hoje está a Cidade do México, pode ser considerada uma das maiores metrópoles do mundo no século 16. Nos limites meridionais de Lima, o sítio de Pachacamac tem os restos de um centro religioso que atendia peregrinos de diferentes partes dos Andes antes da formação do Império Inca, no século 15. Tais cidades não foram oficialmente fundadas, mas adquiriram tamanho e importância ao longo dos tempos. Santarém se enquadra nesse grupo de povoações com profundas raízes pré-colombianas: as evidências de ocupação humana na foz do Rio Tapajós com o Amazonas remontam a cerca de 7 mil anos e a área urbana atual tem sido ocupada continuamente há pouco mais de mil anos, desde o século 10. Do ponto de vista da arqueologia, portanto, Santarém pode ser considerada a cidade mais antiga do Brasil.

OS PRIMEIROS RELATOS produzidos por europeus sobre a Amazônia já mencionam o local em que hoje está o município paraense. No ano de 1542, após uma longa e cansativa viagem que havia se iniciado meses antes no alto da Cordilheira dos Andes, um bando de aventureiros espanhóis – esfomeados, maltrapilhos, enfermos e, certamente, muito fedidos – viajava pelo Amazonas em dois pequenos bergantins, embarcações movidas a vela e remo, por eles construídos às margens de um afluente do grande rio. Em 24 de junho, os espanhóis, chefiados por Francisco de Orellana, entraram em uma região que logo denominaram “Província de São João”, em homenagem ao santo que aniversariava naquele dia. Em vez de festas e rojões, os estrangeiros foram recebidos a fiechadas. Uma delas atingiu o olho do cronista da expedição, o frei Gaspar de Carvajal. Mesmo ferido, Carvajal pôde notar que, naquela província, na margem sul do rio, havia “cidades muito grandes” em “uma terra tão boa e fértil e tão natural” como a própria Espanha. Graças à diligência de Carvajal, que manteve ativa sua pena em meio aos contratempos da jornada, a expedição de Orellana foi a primeira a nos legar uma descrição escrita da Amazônia e dos seus povos.

Carvajal ficou caolho, mas viveu depois em outras partes da América do Sul, como em Tucumán, na Argentina, e Lima, no Peru. Embora vago, o texto do religioso, quando lido juntamente com as evidências arqueológicas disponíveis, atesta que a área da atual Santarémjá era ocupada antes da chegada dos europeus. Em 1637, o português Pedro Teixeira refez a viagem de Orellana e Carvajal no sentido oposto: partiu de São Luís e subiu os rios Amazonas e apo em direção a Quito. Portugal e Espanha estavam unidos desde 1580, o que facilitava o trânsito entre as colônias de ambos os países. Ao passar pela foz do Tapajós, Teixeira notou a presença de um povoado com “15 mil moradores para cima”.

Mas a fundação oficial da cidade só ocorreu com a chegada dos missionários católicos, em 22 de junho de 1661, pelo padre João Felipe Bettendorf. O jesuíta construiu uma capela para Nossa Senhora da Conceição, 250 metros a oeste do local em que se encontra a atual igreja dedicada à santa, no Centro. O nome original do povoamento, Vila dos Tapajós, foi substituído por Santarém em 1758, como parte da política pombalina de conferir nomes de cidades portuguesas às povoações amazônicas – outros exemplos são Barcelos, Obidos, Soure e Bragança.

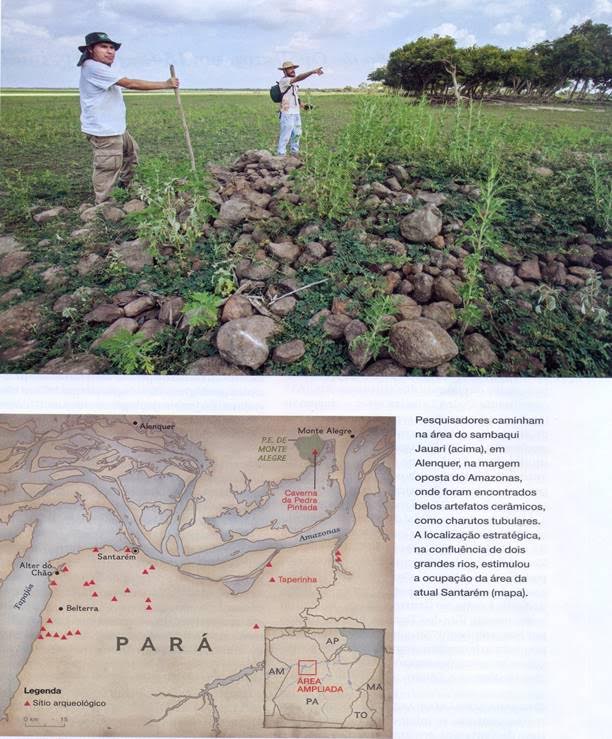

UMA SAGA AINDA MAIS ANTIGA de ocupação da região, contudo, se iniciou 100 quilômetros a leste de Santarém, em uma zona de várzea do Rio Amazonas. Ali, na Caverna da Pedra Pintada, no município de Monte Alegre, a arqueóloga americana Anna Roosevelt encontrou, nos anos 1980, pinturas rupestres que evidenciam ocupação há estimados II mil anos – alguns dos sinais humanos mais antigos de toda a América do Sul. A área é a única, fora da Cordilheira dos Andes, em que uma cadeia de montanhas chega às margens do grande rio. “É um dos poucos lugares na Floresta Amazônica em que se observam afloramentos rochosos expostos em superfície e cavernas”, diz Claide Moraes.

Essa geografia singular atraiu vários naturalistas no século 19, entre eles Alfred Russel Wallace, um dos mentores da teoria da seleção natural, no final da década de 1840. Pouco mais de dez anos depois, Louis Agassiz, professor da Universidade Harvard, viajou à Amazônia justamente em busca de provas contrárias aos princípios geológicos da seleção natural. Com ele, viajava um jovem geólogo canadense, Charles Frederick Hartt, que viria a ser um pioneiro da arqueologia brasileira. Uma das primeiras publicações de Hartt, de 1871, revelou ao mundo a arte rupestre nas serras de Monte Alegre – representações do Sol, de figuras antropomorfas e geométricas. As pinturas em vermelho, laranja ou cor de vinho continuam tão vivas que parecem ter sido feitas há poucos anos.

Em uma fazenda não muito distante da área urbana de Santarém, Hartt encontrou as cerâmicas mais antigas já identificadas no continente. A sede da propriedade onde fica o sítio arqueológico de Taperinha é hoje um casarão centenário, construído pelo barão de Santarém em um local próximo à várzea do Amazonas. Por um tempo, o barão dividiu a sociedade da fazenda com Romulus John Rhome, um refugiado da Guerra de Secessão americana que emigrou do sul dos Estados Unidos para a Amazônia. Após a morte do barão, a propriedade foi abandonada até ser adquirida, em 19l1, por Gottfried Hagmann, um naturalista suíço que, em 1900, veio ao Brasil para trabalhar em parceria com seu compatriota Emilio Goeldi, no Museu Paraense, em Belém (hoje, o consagrado Museu Paraense Emilio Goeldi). A fazenda ainda pertence aos descendentes de Hagmann.

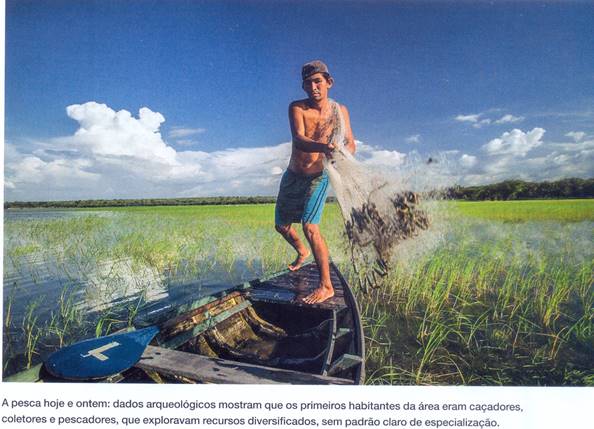

O ano de 1871 foi marcante para os pioneiros arqueólogos amazônicos. O explorador americano Joseph Steere esteve no Taperinha e visitou um amontoado de conchas no sopé de um barranco. Enquanto coletava, notou a presença de peças de cerâmica quebradas e intuiu: o local era um antigo sambaqui. Naquele mesmo ano, Steere encontrou-se com Charles Hartt, que voltava à região, e mencionou a presença de cerâmicas, ossos humanos e de peixe-boi no sambaqui.

O caso é emblemático do curso da arqueologia brasileira no século 20. Após os trabalhos iniciais de Hartt, Steere e do botânico mineiro João Barbosa Rodrigues, o sambaqui ficou inexplorado durante mais de um século e foi reescavado apenas no fim dos anos 1980, por Anna Roosevelt. Anna, bisneta do ex-presidente Theodore Roosevelt, deparou, nos arquivos do Peabody Museum, da Universidade Harvard, com uma tradução em inglês de Contribuição para a Etnologia do Vale do Amazonas, livro de Hartt lançado em 1885 e uma das primeiras sínteses antropológicas sobre a Amazônia e seus povos – o impacto da obra foi muito além da ciência, inspirando posteriormente artistas e intelectuais como Mario de Andrade. Motivada pela leitura, a arqueóloga organizou um projeto para reescavar Taperinha. No final dos trabalhos, um resultado surpreendente: a idade das cerâmicas antecipava em pelo menos mil anos as peças similares até então encontradas no continente. “O sambaqui registra o que talvez sejam as cerâmicas mais antigas das Américas, com datas em torno de 7 mil anos”, avalia Claide Moraes.

QUALQUER SANTARENO, CAVANDO no quintal de sua casa, encontra enterrados cacos de cerâmica e objetos de pedra que foram produzidos pelos ancestrais habitantes do lugar. É por isso que ali, mais que em qualquer outra cidade brasileira, o patrimônio arqueológico tem significado especial aos moradores – eles vivem sobre um sítio com muito ainda a ser explorado. Escavações feitas na área urbana por Denise Gomes, do Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostram que as evidências diretas mais antigas de ocupação do local remontam a 1 200 a.c. São cerâmicas elaboradas, decoradas por motivos antropomorfos e zoomorfos e pintadas em diferentes cores (amarelo, vermelho e vinho), conhecidas como pocó. Sítios com peças assemelhadas são encontrados em uma ampla área, que inclui a região do Rio Trombetas, o entorno das cidades de Manaus e Tefé, no Amazonas, a Cachoeira de La Pedrera, na Amazônia colombiana, e as margens do Rio Branco, em Roraima. Uma característica das ocupações pocó é a associação desses sítios a solos escuros conhecidos como “terras pretas de índio”.

As terras pretas são familiares aos arqueólogos da Amazônia desde o século 19 e têm uma característica importante: são áreas extremamente férteis e produtivas que não perdem seus nutrientes ao longo do tempo. Solos tropicais são normalmente ácidos e lixiviados, o que faz com que tenham de ser fertilizados, e seu pH, neutralizado. Terras pretas, por outro lado, são estáveis porque conseguem manter, ao longo dos séculos, pHs neutros e altíssima fertilidade.

Algumas das informações mais antigas disponíveis sobre terras pretas vêm da região de Santarém. Até hoje, no bairro da Aldeia, é comum que moradores encontrem esses solos nos quintais de suas casas. No Platô de Belterra, ao sul da cidade, o holandês Wim Sornbrock mapeou, nos anos 1960, uma grande área dessas terras. Desde o século 19, Charles Harttjá associava a formação desse solo às atividades dos índios no passado. Embora não existam ainda hipóteses definitivas sobre seu processo de formação, as terras pretas mostram que os povos indígenas da Amazônia antiga tinham a capacidade de modificar, através do manejo, as condições naturais dos locais em que habitavam. “Onde se vê uma mancha de terra preta, há a certeza de achar também evidência de antiga ocupação.

Em Itaituba, Diamantino, Panerna, Pau-Pixuna e Taperinha, o chão é cheio de fragmentos de louça, às vezes até a profundidade de 1 ou 2 metros”, escreveu o geólogo canadense.

Se os sítios com cerâmicas pocó estão associados ao início da produção de terra preta, foi em Santarém, com as ocupações posteriores partir do final do primeiro milênio, que tais solos aumentaram em tamanho e distribuição. Os grupos indígenas que realizaram essas ocupações foram os ancestrais dos povos que viviam no lugar da cidade quando por ali passou o espanhol Francisco de Orellana e que lecharam o olho de Gaspar Carvajal. Quem foram eles? É comum que sejam chamados de tapajós – daí o nome do rio. Pelo próprio fato de a cidade estar hoje localizada sobre o principal assentamento dos tapajós, muito do que se sabe deles vem de achados fortuitos de eças em quintais das casas ou de pesquisas na zona rural.

É então que entra em cena um personagem fascinante da arqueologia amazônica: Curt Nimuendajú.

Nascido Kurt Unckel na lemanha, em 1883, mas mais conhecido pelo nome dado pelo povo Nandeva Guarani, Nimuendajú (cujo significado é “aquele que constrói sua própria casa”) emigrou para o Brasil em 1903, ansioso para conhecer os modos de vida dos índios. Passou a maior parte de sua vida entre diferentes povos, até morrer, no alto Solimões,em 1945. Embora sem educação formal, Nimuendajú foi talvez a maior liderança científica em etnologia e arqueologia no país na primeira metade do século 20. Apesar disso, nunca teve posição fixa em nenhuma instituição de pesquisa ou ensino, e passou a maior parte da vida ocupado em fazer coleções para museus ou em trabalhos pontuais para o Serviço de Proteção aos Índios (SPI).

No início da década de 20, Nimuendajú pesquisou para o Museu Etnográfico de Gotemburgo, na Suécia. Fez muitas viagens por Santarém e seu entorno. Suas andanças resultaram no clássico Arqueologia da Bacia Amazônica, obra seminal para os futuros pesquisadores, e em relatórios que contêm um tesouro de informações – mapas, perfis de escavações, desenhos, fotos de peças. Desse estudo, baseado na leitura de autores do século 17, o alemão conclui que, mesmo antes de sua fundação original, Santarém tinha pelo menos 2 500 habitantes – para efeitos de comparação, a cidade do Rio de Janeiro, em 1650, contava com cerca de mil. Em abril, julho e agosto de 1923, ele localizou 48 sítios arqueológicos sob a área urbana e no entorno de Santarém, todos associados a terras pretas. Contudo, os achados mais interessantes de Nimuendajú talvez digam respeito à rede de caminhos ou “estradas”, como ele mesmo disse, conectando esses sítios. Muitas dessas vias estão hoje sendo destruídas por lavouras de soja.

De todos os sítios explorados por Nimuendajú, o maior fica no bairro da Aldeia, onde achou depósitos a 1,5 metro de profundidade. Não é difícil encontrar por ali, no dia a dia de Santarém, Márcio Amaral, uma espécie de herdeiro natural do alemão e um dos maiores peritos em identificar fragmentos das cerâmicas produzidas pelos antigos tapajós. O interesse de Amaral pela arqueologia vem desde a sua infância, mas a pesquisa parecia um sonho distante até que, numa tarde de sábado em 2000, andando pela área do porto, Amaral deparou com Anna Roosevelt e sua equipe. A partir daí, o apaixonado pela história da cidade encontrou estímulo para seguir carreira, até realizar sua graduação na Universidade Federal do Oeste do Pará.

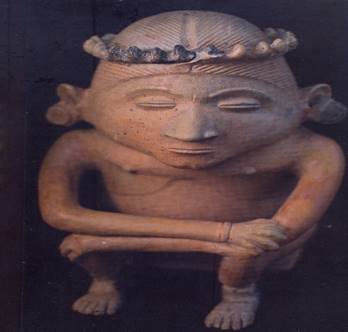

“Cerâmicas tapajônicas têm estilo único e são facilmente reconhecíveis”, explica Arnaral.

A característica marcante das peças são a decoração modelada, que inclui figuras humanas e de animais, e o uso da incisão e da pintura detalhada, com destaque para os chamados “vasos de cariátides”, muito elaborados, compostos pela superposição de figuras modeladas e outras técnicas de ornamentação plástica. Também marca a cerâmica tapajônica a produção de estatuetas antropomorfas, homens e mulheres, algumas delas grávidas, normalmente adornadas com pintura corporal, penteados elaborados e adereços, dentre os quais se destacam os muiraquitãs – objetos típicos da arqueologia do baixo Amazonas, embora sejam também encontrados nas Guianas e no Caribe. Um dos achados mais interessantes de Amaral é um grupo de pequenos artefatos de pedra dura que parece ser um kit para confecção de muiraquitãs. Embora sejam mais conhecidos os que têm forma de sapo e confeccionados em pedras esverdeadas, existem também muiraquitãs feitos em cerâmica ou pedra, com formas de outros animais, como morcegos ou seres humanos.

QUEM ENTRA NA CATEDRAL de Nossa Senhora da Conceição, uma bela igreja em azul-claro no Centro de Santarém, observa, no lado direito da nave, uma placa de metal com a seguinte inscrição: “O cavalleiro Car/os Fred. Phil. De Martius, membro da Academia R. das Sciencias de M unich, fazendo de 1817 a 1820 de ordem de Maximíliano José Rei da Baviera uma viagem scientifica pelo Brazil, e tendo sido aos 18 de setembro de 1819 salvo por misericórdia divina do furor das ondas do Amazonas junto a vil/a de Santarém, mandou, como monumento de sua gratidão ao todo poderoso, este crucifixo nesta igreja de Nossa Senhora da Conceição, no anno de 1846”.

O cavaleiro em questão, Carl von Martius, é um dos pais da ciência brasileira. Sua viagem de três anos, do Rio de Janeiro à Amazônia, realizada com Johann Baptist von Spix, permitiu a coleta de importantes dados botânicos, zoológicos e de povos indígenas do interior da colônia. Von Spix e Von Martius fizeram parte de uma comissão de cientistas que veio ao Brasil por ocasião do casamento do príncipe dom Pedro I com a princesa Leopoldina, da Áustria, em 1817. Para cumprir a promessa, feita no momento de desespero em meio a um temporal assustador no Rio Amazonas, Von Martius encomendou na Baviera um crucifixo de ferro fundido que hoje adorna o centro do altar da catedral. O alemão mandou fazer apenas a figura de Cristo, pois pensou, com razão, que madeira não faltaria em Santarém para a construção da cruz. No entanto, após chegar à cidade, a figura ficou ainda guardada durante muito tempo na caixa em que fora enviada – ao que parece, ninguém queria ser responsável por crucificar Jesus outra vez.

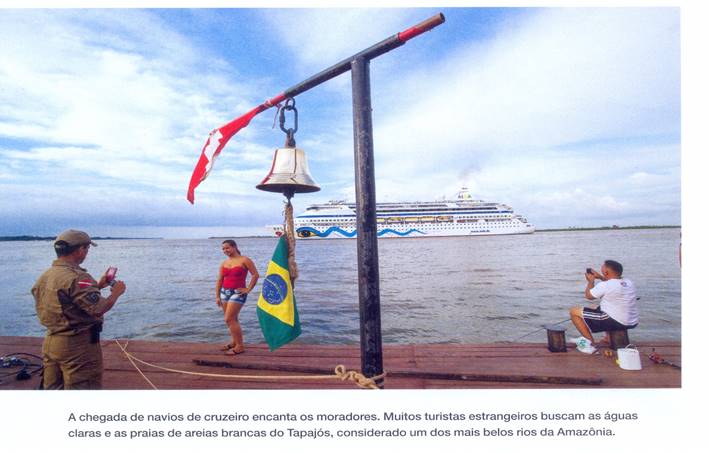

Von Martius foi mais um de uma ilustre lista de cientistas brasileiros e estrangeiros que tiveram sua trajetória intelectual ligada a Santarém e seu entorno. É certo que a localização da cidade, a meio caminho entre a foz do Solimões e o Rio Negro, a tornasse um ponto importante de apoio àqueles que se aventuraram pelo Amazonas acima, em um tempo no qual as viagens eram bem mais demoradas que hoje. A essa questão logística deve-se também acrescentar os atributos paisagísticos. “A região de Santarém é como um microcosmo da diversidade amazônica. Aqui temos as águas barrentas do Amazonas e as claras do Tapajós”, comenta Claide Moraes. O Amazonas joga no Oceano Atlântico cerca de 20% de toda a água doce superficial do planeta. De todos os rios que compõem a bacia, o Tapajós é um dos mais belos.

Os povos que viveram em Santarém no passado pré-colonial – guerreiros orgulhosos, artistas sofisticados – deram seu nome ao rio. Mas a Bacia do Tapajós, assim como o patrimônio arqueológico local, está hoje ameaçada pelo projeto de sete usinas hidrelétricas em seu curso. Se as obras forem realizadas, populações indígenas como os mundurukus e os caiabis serão desalojadas e sítios históricos poderão ser destruídos. A tradição de lutas dos povos indígenas do Tapajós é conhecida. Orellana e Carvajal foram recebidos ali a ftechadas há quase 500 anos. Tomara que essa cultura ancestral de resistência possa impulsionar os atuais tapajônicos no esforço pela proteção do rio e seus habitantes.

*Eduardo Góes Neves é Doutor em arqueologia e um dos principais pesquisadores atuantes na Amazônia, principalmente nos arredores de Manaus, no estado do Amazonas. Matéria inserida na Revista National Geographic Brasil, NGBrasil, Dezembro 2015

Views: 117