*Vinícius Alves da Rosa

Um estudo da comunidade do barranco de são benedito, em Manaus, e do sagrado coração de jesus do lago do Serpa, em Itacoatiara – Am

Continuação….

3 ASPECTOS POLÍTICO-ECONÔMICOS DA RELIGIOSIDADE NOS QUILOMBOS URBANO E RURAL DO AMAZONAS

É oportuno pensar a Amazônia pelo caminho da religião.40

Liliane Costa de Oliveira

Esse terceiro capítulo intenciona refletir pelo viés acadêmico na dimensão teórica e prática, com vistas a arrazoada compreensão dos aspectos político-econômicos da religiosidade, concebendo-a como eixo articulador das subjetividades e sentimentos de pertença nos territórios quilombolas, em espaço urbano e rural, no Estado do Amazonas, não meramente como elemento isolado, mas ladeado por interesses, disputas ou relações de poder construídas nas esferas do convívio social. Tais expressões de fé, publicamente assumidas encarnadas na vivência popular, estão presentes nas raízes do tecido da vida comunitária, notadamente por meio de lutas coletivas enfrentadas perante distintos antagonistas das unidades quilombolas.

As obras dadas a público sobre as comunidades quilombolas estão apoiadas nas concepções de autores especializados na categoria em análise, cabe considerar que as unidades sociais ocupam uma parte significativa da Amazônia, as pesquisas contemporâneas de caráter multidisciplinar evidenciam os processos organizativos das comunidades étnicas. E, deste modo, a categoria está sendo ressemantizada pela ruptura da compreensão do termo com base no senso comum erudito, nos conceitos que classificam os quilombos como locais de isolamento, ou apenas nas narrativas dos relatos de escravos fugidos. Propõe-se uma tarefa epistemológica para analisar criticamente os materiais coletados com os dados dos trabalhos de campo desenvolvidos, nas realidades específicas do quilombo urbano do Barranco de São Benedito, localizado no bairro Praça 14 de Janeiro, na zona centro sul da cidade de Manaus; e do quilombo rural Sagrado Coração de Jesus do Lago do Serpa, em Itacoatiara – AM. Os dados, por ora formulados, concernem aos modos de vida, à reprodução social, cultural, econômica e física dos quilombolas nas áreas etnicamente configuradas, onde estão alocados nos respectivos territórios secularmente ocupados.

O percurso investigativo da tese enseja repensar a categoria quilombo recorrendo à literatura especializada dos estudos realizados no Brasil, em especial na Amazônia. Trata-se de uma discussão atual através da qual pretende-se dialogar com os textos publicizados, no que tange aos movimentos étnicos designados quilombolas. Pois, nas últimas décadas, há uma articulação vigorosa entre os pesquisadores de inúmeras instituições, com relação às produções científicas sobre os direitos dos povos e comunidades tradicionais, que explicitam diferentes situações sociais espalhadas por todo o território nacional, consoante ao registro sistematizado no subitem a seguir.

3.1 A ressemantização da categoria “’quilombo”: enfoque conceitual na Amazônia

Na contemporaneidade, as pesquisas avançadas a respeito dos quilombos nas diferentes áreas do conhecimento estão sendo repensadas. Nesta perspectiva, antropólogos, sociólogos, historiadores, cientistas da religião, advogados e estudiosos com distintas formações acadêmicas trabalham para mapear as áreas de conflitos, disputas políticas, lutas identitárias, episódios de violência, das diversas pressões contrárias à efetivação dos dispositivos constitucionais.

A exemplo dos casos de grande repercussão como o dos quilombolas do território de Alcântara, no Maranhão, afetados pela construção da base espacial de foguetes, na usurpação de direitos étnicos ao longo de décadas, ou da comunidade quilombola “Família Silva 41, residente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, alvos de preconceito racial e remoção compulsória do território onde vivem desde 1941.

As investigações científicas sobre as comunidades remanescentes de quilombos identificam as unidades sociais através do levantamento de informações sobre territórios quilombolas, nas comunidades já tituladas, reconhecidas, entre outras, em processo de reconhecimento oficial pelo Estado.

Neste sentido, destaca Almeida:

Não há o monopólio da fala de uma e somente uma formação acadêmica, nem há quem detenha o poder da imposição da “definição legítima”. Para além da interdisciplinaridade, que congrega historiadores, juristas, sociólogos, arqueólogos, geógrafos, agrônomos e antropólogos, há um plano de conhecimentos aplicados e imediatos, diretamente vinculados a processos de mobilização político-administrativos. Em verdade tem-se uma situação de liminaridade entre as disciplinas militantes, ameaçadas de aprisionamento pelas formas dos manuais e pela força dos dogmas, e o conhecimento científico, produzido meio aos obstáculos ora estendidos às atividades das pesquisas sistemáticas e às etnografias apoiados em prolongados trabalhos de campo. Sob este prisma, quilombo pode ser entendido hoje consoante diferentes planos, ou seja, tanto pode ser um tema e um problema da ordem do dia do campo de poder, quanto um conceito, objeto da pesquisa científica; tanto pode ser uma categoria jurídica e uma questão de direito, quanto um instrumento através do qual se organiza a expressão político-organizativa dos que se mobilizam, recuperando e atualizando nomeações de época pretéritas, como quilombola, calhambola ou mocambeiro (Almeida, 2011, p.48).

Ressalta-se a acuidade dos trabalhos de antropólogos em todo o país nas discussões atuais, nos debates, conferências ou conteúdo das produções intelectuais sobre a categoria designada quilombo. Isto revela a forma como a antropologia contribui com o esclarecimento das questões relativas aos estudos das comunidades étnicas quilombolas.

Tais pesquisas contribuem para a ruptura das “definições arqueológicas”, como propõe Almeida (2011), saindo da compreensão unívoca do termo que remete aos argumentos do período colonial, repetidos de maneira acrítica, nas referências aos ex-escravizados e seus descendentes organizados coletivamente nas comunidades quilombolas. Os autores, especializados nos estudos dos quilombos, ressaltam identidades culturais com modos próprios de organização dos grupos étnicos que reivindicam direitos territoriais.

Contrário aos estudos científicos, o senso comum erudito limita-se a entender a categoria quilombo na perspectiva de análise do modelo Palmarino 42, que enfatiza os movimentos de negros rebelados em núcleos de resistências na permanência do conteúdo histórico do Brasil colonial, a partir das ocupações caracterizadas pelo isolamento. E, deste modo, mediante a resposta enviada pelo Conselho Ultramarino ao rei de Portugal em 1740, ao considerar quilombo ou mocambo: “toda habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões neles”.

Para pensar o conceito supracitado, como ressaltou Almeida (2011, p. 39), os quilombos eram identificados doravante às situações de: a) fuga; b) quantidade mínima de “fugidos” definida como exatidão; c) localização marcada por isolamento relativo, isto é, em “parte despovoada”; d) moradia consolidada ou não; e) capacidade de consumo traduzida pelos “pilões ou pela reprodução simples que explicitaria uma condição de marginal aos circuitos de mercados”.

Investigações antropológicas e análises empíricas de situações concretas em comunidades remanescentes de quilombo mostram que a definição acima não expressa a totalidade e abrangência do significado de quilombo. É preciso ultrapassar não apenas a leitura sobre as comunidades quilombolas que tem o passado como referência, mas refletir quanto a sua dinâmica e conceituação atual.

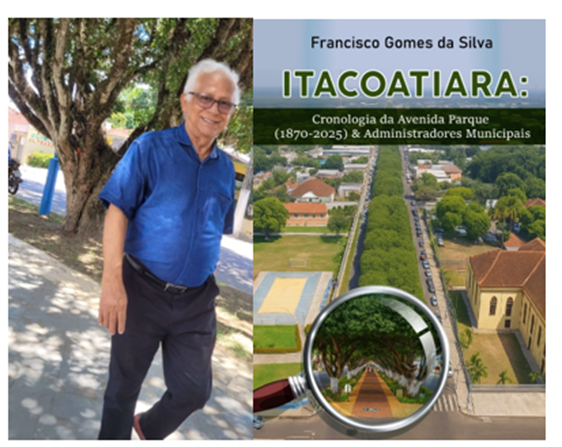

As pesquisas relacionadas às comunidades quilombolas no Estado do Amazonas, por exemplo, demonstram que a formação das unidades sociais não ocorreu através das fugas. Quanto a isso, podemos citar trabalhos de pesquisadores que descortinam sobre fatos, cujos trabalhos dizem respeito à dissertação de Emmanuel de Almeida Farias Júnior (2013), a respeito da comunidade quilombola do Tambor, na cidade de Novo Airão- AM, à tese de Maria Magela Mafra de Andrade Ranciaro (2016), sobre as comunidades quilombolas do rio Andirá, no município de Barreirinha-AM, além dos trabalhos de campo desenvolvidos pelo quilombola, professor, doutor pelo Programa De Pós-Graduação em Sociedade e Cultura da Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas – UFAM, Claudemilson Nonato Santos de Oliveira, junto à Comunidade Quilombola Sagrado Coração de Jesus do Lago de Serpa, no município de Itacoatiara – AM.

O mapa apresentado na figura 18 (em anexo) nos apresenta a localização das comunidades quilombolas, oficialmente reconhecidas pelo Governo Federal no Estado do Amazonas.

Observa-se que a categoria quilombo ganha, na atualidade, novos contornos. A propósito da categoria quilombo, as produções apontam novas definições, como observa Eliane Cantarino O’Dwyer (2010):

O termo quilombo tem assumido novos significados na literatura especializada e também para grupos, indivíduos e organizações. Ainda que tenha um conteúdo histórico, o mesmo vem sendo “ressemantizado” para designar a situação presente dos segmentos negros em diferentes regiões e contextos do Brasil. Definições têm sido elaboradas por organizações não governamentais, entidades confessionais e organizações autônomas de trabalhadores, bem como pelo próprio movimento negro. Um exemplo disso é o termo “remanescente de quilombo”, instituído pela Constituição de 1988, que vem sendo utilizado pelos grupos para designar um legado, uma herança cultural e material que lhes confere uma referência presencial no sentido de ser e pertencer a um lugar e a um grupo específico (O’Dwyer, In: Almeida, 2010, p. 41-42).

Atualmente, os estudos das comunidades quilombolas concernentes às terras tradicionalmente ocupadas pelos grupos étnicos, nas diferentes territorialidades específicas, analisam o quilombo não apenas pelo seu conteúdo histórico, mas, segundo Barth (2000, p. 29), com o intuito de: “fazer o reconhecimento teórico e encontrar o lugar conceitual do passado no presente”.

Nesta perspectiva, faz-se necessário praticar a reflexão e desenvolver o pensamento crítico sobre os processos históricos de colonização e escravatura instituídos no Brasil. Trata-se de assumir uma postura crítica frente às consequências marcadamente desrespeitosas, autoritárias e desumanas as quais os negros foram submetidos durante séculos. Mesmo com o advento da Lei Áurea, em 13 de Maio de 1888, o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir o regime escravocrata, como se o ato de “benevolência”, com a assinatura da lei pela Princesa Isabel conseguisse incluir socialmente os negros “libertos”. Todavia, sob forte pressão popular a Constituição Federal de 1988, após 100 anos de invisibilidade, irrompe com o silêncio, constituindo-se num marco para o reconhecimento dos direitos étnicos e territoriais conquistados a duras penas pelo movimento social quilombola. De acordo com o Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, fica constitucionalmente assegurado: “Aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”.

Os direitos assegurados com fundamentos no preceito constitucional conferem aos remanescentes quilombolas, ocupantes das terras de uma determinada localidade, que pertencem a um grupo social específico, a garantia do título definitivo, cuja responsabilidade compete ao Estado, com vistas a reconhecer, identificar e delimitar o território das denominadas terras de quilombos.

No Brasil, há em média mais de 7 mil comunidades quilombolas 43. E particularmente no Amazonas, em que por muito tempo se afirmou a inexistência de negros, existem 15 (quinze) comunidades oficialmente reconhecidas, a saber: sendo 3 no município de Novo Airão (Quilombo do Tambor, São Lázaro do Jau, Cachoeira do Jau), 9 em Barreirinha (no Rio Andirá), 1 em Urucurituba, 1 em Itacoatiara (no Lago de Serpa), e 1 quilombo urbano em Manaus (Quilombo do Barranco de São Benedito). Vale também referir que em alguns municípios amazonenses existem grupos buscando reivindicar a identidade quilombola, a exemplo de Alvarães, Urucurituba (Igarapé do Mato), Itapiranga, Manicoré, além das comunidades, Vila Carneiro, São Paulo do Açu e Monte Horebe, todas estas localizadas no município de Barreirinha, e São Francisco da Bauana, em Tefé.

Neste sentido, as lutas envidadas para conquistar as titulações fundiárias de seus territórios e o reconhecimento oficial de tais comunidades quilombolas pelo Estado significa o resultado de processos relativos à consolidação de conquistas históricas, do ponto de vista da afirmação de identidades étnico-culturais.

Na Amazônia, os estudos acadêmicos, os anúncios de jornais da época, as fontes arquivísticas públicas asseguram o modo como a escravidão se estabeleceu na região. No caso do Amazonas, 10 de julho de 1884, data da libertação formal dos escravos na então província, quatro anos antes da Lei Áurea, na região se registrava mais de mil escravos e escravas, sendo a segunda província do país, depois do Ceará, a conceder liberdade para por fim ao sistema escravocrata praticado histórica e socialmente na região.

No artigo intitulado “Escravidão e Liberdade na Amazônia notas de pesquisa sobre o mundo do trabalho indígena e africano”, a historiadora Patrícia Melo Sampaio pretendia recuperar com a escrita do texto algumas experiências do mundo do trabalho compartilhadas por índios e africanos na Amazônia. Neste sentido, Sampaio (2007) considera que:

De um modo geral, os estudos sobre a escravidão africana na Amazônia são restritos e, de algum modo, ainda pouco conhecidos. A despeito do reconhecimento desse estado de invisibilidade, esse texto pretende recuperar algumas experiências do mundo do trabalho compartilhadas por índios e africanos na Amazônia do final do século XVIII e início do XIX. Afinal, como já afirmou Flávio Gomes, se tomamos o Setecentos como ponto de partida, a população escrava negra e africana estava espalhada pela Amazônia (Sampaio, 2007, p. 3)

A historiografia local dedicou pouca atenção aos estudos do período escravista dos negros no Amazonas. Os escritores e “folcloristas” defendiam a tese de que a presença negra no Estado teria sido inexpressiva. Portanto, a parca literatura corroborou com o silenciamento e invisibilidades das memórias e trajetórias dos negros.

Almeida (2013) analisa que:

Os comentadores regionais que procedem ao questionamento dos efeitos da escravidão no Estado do Amazonas, uma região onde sempre foram minimizados os mecanismos do sistema repressor da força de trabalho e da própria escravidão de indígenas. Há interpretações que, ressaltando a prevalência de povos indígenas, chegam a colocar em questão a “existência da escravidão” ou mesmo a extensão e a profundidade da “escravidão de africanos” no Amazonas. Uma das variantes desta formulação recorre a uma abordagem dualista ortodoxa que opõe rigidamente a região amazônica como “fronteira”, de recursos abertos, ao sistema de plantation, da região nordestina, apoiado em grandes extensões de terras, em elevados contingentes de escravos, na monocultura e numa economia agroexportadora. A mobilidade social, idealmente possível na “fronteira”, é disposta rigidamente em contradição com a imobilização da força de trabalho característica do sistema escravista, que suporta as grandes plantações de cana de açúcar e algodão. (…) Ao questionamento da inexistência de “comunidades remanescentes de quilombos no Estado do Amazonas”, desfiando o argumento de que “se não houve escravidão de africanos, de maneira expressiva, como falar de comunidades remanescentes de quilombos no Amazonas?”. (Almeida, 2013, p. 20).

É possível constatar a forma lenta de atuação do Estado nas ações empreendidas para o reconhecimento das áreas dos quilombos, no sentido de atender às reivindicações das comunidades ainda não tituladas, numa permanente luta por parte do movimento quilombola. Deste modo, as comunidades quilombolas na Amazônia, assim como em outras unidades da Federação não dissociam as lutas identitárias das lutas econômicas, como assevera Almeida (2013).

Os trabalhos de campo desenvolvidos em unidades sociais no Estado do Amazonas, no município de Novo Airão, no quilombo do Tambor, e na comunidade quilombola de Cachoeira Porteira, no município de Oriximiná no Pará, permitiram Farias Júnior (2013) assegurar que:

Observam-se na Amazônia casos onde a identidade, enquanto “remanescentes de quilombo”, tem sido forjada diante de situações de conflitos. Tais conflitos envolvem, muitas das vezes, os “grandes projetos de desenvolvimentos”, políticas ambientais com a implantação de unidades de conservação, as grandes fazendas de gado e a monocultura (Farias Júnior, 2013, p. 169).

Assim sendo, conforme as lutas sociais das comunidades remanescentes de quilombos na região Amazônica44 – formadas próximas dos lagos, rios, igarapés e igapós, como alternativas de melhorias das condições de vida, mediante processos organizativos protagonizados por comunidades negras que – enfrentam o antagonismo dos megaprojetos de extração de minérios, hidrelétricas, além do agronegócio. Contudo, os grupos étnicos identificados e autodeclarados assumem a identidade cultural coletiva, como guardiões da memória social nas trilhas das resistências obtidas com as conquistas da liberdade. Tais fatos levam a crer que os movimentos político-organizativos vêm sendo consolidados por suas associações de remanescentes quilombolas.

Na luta pelas construções de autonomia, as articulações dos quilombos, na interlocução com entidades como o Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública no Estado do Amazonas, INCRA, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) e o Projeto Nova Cartografia Social na Amazônia (PNCSA) fortalecem as lutas dos agentes sociais frente aos interesses que lhes são hostis, sobretudo em face dos conflitos extremos por eles vivenciados.

Os quilombolas descendentes de ex-escravizados nas distintas territorialidades específicas lutam pelos direitos da ancianidade dos seus territórios, em cujas situações de conflitos, tensões e interesses econômicos contrários, resistem frente à luta quanto à morosidade das ações dos órgãos de Governo. Portanto, a organização social autodenominada quilombo, contemporaneamente, está articulada para responder ao estigma imposto pelos então senhores da sociedade escravista, que rotulavam o quilombo com o propósito de desqualificar suas lutas estabelecidas, classificando-o como lugar de criminosos, violentos, preguiçosos, e/ou como refúgio de foragidos rebeldes.

Não obstante, a compreensão do termo quilombo, na atualidade foi reatualizado, ressignificando:

O quilombo enquanto categoria histórica detém um significado relevante, localizado no tempo, e na atualidade é objeto de uma reinterpretação jurídica quando empregado para legitimar reivindicações pelo território dos ancestrais por parte dos denominados remanescentes de quilombos. A reatualização do termo ocorre, a partir da década de 80, como resultado das mobilizações de grupos rurais, do movimento negro e de entidades de apoio às lutas de movimento jurídico pelas terras de antiga ocupação. No âmago estão as questões das chamadas terras de preto ou terras de quilombolas associadas ao forte sentimento de fazer parte da história de um grupo identificado com o território (Acevedo; Castro, 1998, p. 9).

Eis as razões pelas quais a categoria quilombo deve ser repensada criticamente nos dias hodiernos, pois ainda que tenha um conteúdo histórico a ressemantização da categoria faz-se necessário, a fim de não o reduzir a uma compreensão arqueológica, apoiado somente em referências do passado. Portanto, a partir do caráter dinâmico de suas mobilizações político-organizativos, expressam-se novas formas, e reatualizar o conceito imprime outros significados, a partir do caráter dinâmico, que entende as novas formas organizativas das comunidades quilombolas.

Não obstante, as comunidades étnicas espalhadas por todo o país mobilizam-se nas aspirações das conquistas de direitos territoriais. A propósito, na Amazônia, firmam pactos de luta igualmente pela garantia do uso das áreas tradicionalmente ocupadas. Assim, reivindicam direitos como ato político em face de demandas encaminhadas a órgãos estatais, com o firme propósito de afirmar suas identidades sociais enquanto remanescentes quilombolas.

A seguir, descreveremos outras situações específicas a respeito da construção da identidade quilombola forjada em meio aos conflitos políticos estabelecidos, tanto na comunidade do Barranco de São Benedito, em Manaus, autodenominada como um quilombo urbano da cidade de Manaus, quanto no quilombo Sagrado Coração de Jesus do Lago do Serpa, em Itacoatiara – AM.

___________________

40 Liliane Costa de Oliveira é Professora e pesquisadora, autora da tese doutoral intitulada: As Complexas tramas entre o “Pentecostalismo Judaizado e a Amazônia”, defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia. Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas – UFAM.

41 Os quilombolas do município de Alcântara, no Estado Maranhão, organizaram-se coletivamente na década de 1980 como forma de resistir e lutar em razão das “312 famílias de 23 povoados quilombolas que foram compulsoriamente deslocadas pela Aeronáutica e colocadas em sete agrovilas, onde até hoje se encontram, enfrentando fome e privações de toda ordem” (Quilombolas Atingidos pela Base Espacial de Alcântara. Projeto “Nova Cartografia Social da Amazônia”, Série: Movimentos Sociais, identidade coletiva e conflitos, Fascículo 10, 2007, p. 4). O quilombo da “Família Silva” está localizado numa área nobre da capital do Rio Grande do Sul, e é outra situação de descumprimento dos direitos constitucionais com relação às comunidades quilombolas do país. Como foi constatado por (Corrêa, 2010, p. 6), na pesquisa: “Quilombos Urbanos em Porto Alegre: uma abordagem histórica da titulação da família Silva [2003- 2007]”. E assim: “O território do quilombo foi ocupado por volta de 1941, pelos avôs dos atuais moradores, conforme seus próprios relatos, e motivador de intensos conflitos com sucessivas tentativas de expulsão e despejos, inclusive com episódios de violência protagonizados pela Brigada Militar”.

42 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE organizou o censo oficial em 2022, sendo a primeira vez em que as comunidades quilombolas foram mapeadas em um censo oficial no país, o IBGE, trouxe como resultado o quantitativo de 1,3 milhão de quilombolas, em 1.696 municípios. Na Amazônia legal, por exemplo, o censo encontrou 426.449, pessoas quilombolas, o que representa 1,6 da população desta região e quase um terço (32,1%) dos quilombolas do país. No Estado do Amazonas, a população quilombola representa o quantitativo aproximado de 2.705 pessoas. Disponível em: http://agenciadenoticias.ibge.gov. Acesso em: 14 jan. 2024. Muito embora devamos realizar uma leitura crítica dos dados apresentados oficialmente pelo IBGE, em primeiro lugar, sobre a metodologia utilizada, mas também em relação à possibilidade destes números estarem subnotificados, conforme já fora questionado pelas lideranças das comunidades quilombolas presentes historicamente no Amazonas.42

43 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE organizou o censo oficial em 2022, sendo a primeira vez em que as comunidades quilombolas foram mapeadas em um censo oficial no país, o IBGE, trouxe como resultado o quantitativo de 1,3 milhão de quilombolas, em 1.696 municípios. Na Amazônia legal, por exemplo, o censo encontrou 426.449, pessoas quilombolas, o que representa 1,6 da população desta região e quase um terço (32,1%) dos quilombolas do país. No Estado do Amazonas, a população quilombola representa o quantitativo aproximado de 2.705 pessoas. Disponível em: http://agenciadenoticias.ibge.gov. Acesso em: 14 jan. 2024. Muito embora devamos realizar uma leitura crítica dos dados apresentados oficialmente pelo IBGE, em primeiro lugar, sobre a metodologia utilizada, mas também em relação à possibilidade destes números estarem subnotificados, conforme já fora questionado pelas lideranças das comunidades quilombolas presentes historicamente no Amazonas.

44 É preciso considerar a “territorialidade específica” de comunidades remanescentes de quilombos localizadas na região Amazônica, formadas por processos de composição multiétnica, como nos casos dos quilombos do Rio Andirá em Barreirinha – AM e da comunidade quilombola de Cachoeira Porteira – PA. Não obstante, no Estado do Amazonas as referências ao “Lago dos Pretos”, como era denominada a atual comunidade quilombola do Lago de Serpa em Itacoatiara – AM. De acordo com as análises realizadas por Farias Junior (2013, p. 105), na comunidade quilombola do Tambor, em Novo Airão – AM, “O termo “preto” é usado em um primeiro momento por seringalistas e seus descendentes e por outros agentes que transitavam pelo rio Jaú, num tom primordial, para indicar a “presença negra” no rio Jaú e no igarapé Paunini. A partir da mobilização étnica dos “remanescentes de quilombo”, houve uma politização do termo “preto”, como também do “Rio dos Pretos”.

Continua na próxima edição…

*Vinícius Alves da Rosa é Quilombola do Morro Alto/RS, mestre, professor e teólogo, tem sua formação acadêmica pautada em uma sólida jornada de conhecimento. Sua expertise é ampliada por especializações em Metodologia do Ensino de Filosofia, em Ciências da Religião. Complementou sua trajetória com um Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação e, por fim, obteve seu título de Doutor em Ciências da Religião pela (UMESP).

Views: 6